Qui est donc

Barbey d’Aurevilly ?

Qui est donc Barbey d’Aurevilly ?

Un écrivain qui n’eut pas un grand avenir, mais entre tous les gens de lettres de son époque, le plus étrange peut-être, le plus vivant à coup sur, le plus fantasque, le plus coquet d’originalité, feinte ou vraie.

Il entre dans la vie par une porte spectaculaire !

Jules Amédée Barbey d’Aurevilly naît le 2 novembre 1808, le jour des morts, lors d’une partie de carte 10 mois après le mariage de ses parents, à St Sauveur le Vicomte dans la Manche. La mère de Jules, intelligente, mondaine est peu affectueuse avec lui. Elle aura quatre fils en quatre ans. Il ne manque pas de dire, en, homme qui a conjointement le culte et l’angoisse des souvenirs « Les spectres de la vie sont les souvenirs ».

Barbey reconnaîtra posséder une mémoire infernale, hypertrophique et que très jeune, il a cherché dans l’écriture une soupape à certaines idées qui l’obsédaient et qu’il a, dans la création trouvé une diversion à un arrachement qui le faisait souffrir.

Il se décrira lui-même dans une lettre adressé à son ami Trebutien comme un homme décrié pour les mœurs fougueuses de sa jeunesse, comme une espèce de fragment mêlée de foudre mêlée à de l’argile.

Non sans raison, il se voit comme une espèce de phénix des inimitiés. Il n’accepte pas seulement de s’être fait des ennemis, il se targue d’en avoir ; le luxe de les braver, et de les mépriser calmement avec délices, comme un dandy toise la bêtise et sourit à l’envie.

D’ailleurs il exprimera son ressenti ainsi :

« Ma parole faisait aux esprits médiocres, escarbouillés d’étonnement, absolument le même effet que mes gilets écarlates… Cela leur donnait des ophtalmies…des jalousies enragées. »

Quelques années plus tard, il semble n’avoir pas varié car on trouve sous sa plume cette constatation :

« Partout où je parais – à l’instant même – je trouve toute la bêtise humaine ; - une forte armée ! Debout et en bataille contre moi. »

Evidemment si on se ravise aux déclarations du patelin Monsieur Ste Beuve :

Evidemment si on se ravise aux déclarations du patelin Monsieur Ste Beuve :

« Monsieur Barbey d’Aurevilly est un homme d’esprit, mais un écrivain sans autorité… il est si compromettant que si j’étais bon catholique, je ne me féliciterais pas de l’avoir pour défenseur : ce ne sont pas des défenseurs, ce sont des souteneurs que pareille gens. Un fond d’infection de goût et de mœurs perce à travers tout ce brillant qu’il affecte et tous ces flots d’eau de senteur dont il s’inonde. Il a l’amour – propre puant, il l’a ridicule. Dans un temps où rien ne paraît plus ridicule, il a trouvé moyen de le redevenir. Un homme sensé rougirait de traverser Paris avec lui ; même en temps de carnaval ! »

Barbey toute sa vie demeurera outrancièrement Jeune – France et il s’en glorifie. Il affiche, non seulement un choix de couleurs provocantes et propres à épater le bourgeois, mais encore un luxe de produits de beauté qui étonne l’œil autant que l’odorat. Goncourt exaspéré a noté d’une plume assassine :

« A 67 ans, il apparaît comme un personnage de Byron, un Lara joué à Montparnasse…. Les conceptions esthétiques de Barbey, choquent le goût du jour. »

Mais qui est donc Barbey d’Aurevilly ?

« Vous êtes un beau palais dans lequel il y a un labyrinthe » lui dira dans un salon, Eugénie de Guérin. Formule saisissante, que Barbey a parfois retournée quand il la citait, mettant le palais dans le labyrinthe. N’a-t-il pas ajouté dans des écrits intimes « que ce palais était également un hypogée, et que dans son labyrinthe très souterrain mainte porte donnant sur le passé a été un jour condamnée par le taciturne châtelain, que bien des issues vers l’avenir, elles aussi, se sont éboulées… Ce ne sont point des images à plaisir. »

Qui est donc Barbey ?

Tout d’abord un enfant mal aimé de sa mère, qui lui préfère ses trois frères. Il se voit laid, lui qui aura toute sa vie le culte de la beauté sous toutes ses formes.

« Une éducation compressive avait pesé sur moi sans me briser », écrira – t – il.

Précoce sur le plan de la sensibilité et de l’écriture. Fier et passionné, solitaire aussi, révolté contre Dieu qui a permis la laideur.

A douze ans, il discute spéculation et métaphysique avec son cousin de 19 ans. Et déjà il s’enflamme d’amour pour sa cousine et lui compose un ardent poème. Ce premier émoi est si intense qu’il ne pourra jamais l’oublier.

Comme ses trois frères, Jules Barbey est confié à un précepteur en 1816, son admission dans une école militaire demandée par son père ayant été refusée. Ensuite, il semble qu’il poursuive ses études au collège de Valognes. Il habite alors chez son oncle, esprit hardi et vigoureux qui l’aide à se libérer de l’influence paternelle.

A 21 ans, ce seront des études de droit à Caen. A 25 ans, il part pour Paris en dépit de l’opposition familiale. Il a hérité de son parrain. Il part donc quand même, avec l’idée d’être journaliste et écrivain. « Rien de ce qu’écrit Barbey n’est barbant ! » dit-il lui-même. Hélas… il brûle par dépit un volume de vers que personne ne veut publier. Ses poésies, seront rares, pareilles à des gouttes de sang…

Il note dans son mémorandum, en 1836 que « tordre le cœur épuise les larmes de l’enfant ».

Très vite il se reconnaît sensuel, d’imagination comme de sang. Il a, par hasard, un jour lu Byron. C’est une fraternité qu’il trouve auprès du créateur de Manfred, de Lara, du Corsaire. Que de fois il se référera à Byron pour son propre comportement, la sublimation de ses états d’âme.

L’année 1830 est celle de la grande épreuve sentimentale et passionnelle de sa vie.

Il rencontre Louise Cautru des Costils, une jeune fille de 19 ans fiancé à un homme de 13 ans plus âgé qu’elle. Durant huit années, cet amour va hanter, labourer l’âme de Barbey.

Le charme, les éblouissements, les angoisses et les renouveaux de cet amour pénètrent sans cesse les journaux intimes.

La famille Barbey est finalement instruite par des âmes charitables du scandale de cette liaison. On somme le fils pervers de partir se faire oublier à Paris. (Il faisait à ce moment des études de droit à Caen). Deux fois il sera reçu au château conjugal.

Le début de cette liaison est marqué de révoltes frénétiques tant les deux amants se heurtent à tous les murs de leur cachot social. Blessé ulcéré que Louise ne parte pas avec lui sans réfléchir ni hésiter à tout laisser pour lui, Barbey laisse l’amertume transparaître à travers ce qu’il écrit. Sans cesse entre doute et ravissement. Barbey est emporté, extrêmement passionné. Louise est blessée à son tour dans sa fierté par les reproches.

La souffrance est trop violente, pour Jules Barbey. En mars 1838 il écrit :

« Reçu une lettre d’elle qui s’afflige de ne pouvoir venir. – La vie pour un jour, un seul jour avec cette femme est-elle donc à jamais impossible ? »

Du 11 au 19 septembre, Barbey interrompt son journal intime. Quand il reprend, après la rupture c’est pour noter :

« Le souvenir se charge du passé et nous emporte l’image. La dernière chose que j’estimais dans cette âme y a été brisée et flétrie ; je suis plus libre, mais à quel prix ? »

Il va traverser une période amère ou il fustige le règne de la femme et tient des propos misogynes. Il est cinglant.

« Les femmes s’attachent comme des draperies, avec des clous et un marteau. »

Barbey va se murer et compléter son système de défense, à l’égard des hommes et du monde. Adhérant au dandysme, car le dandy est un être que son ironie rend secret, invulnérable, il jette sur le papier que « l’ironie est un genre qui dispense de tous les autres », il signe même une lettre, est ce par jeu par prescience ? « – Votre ami, le prince des ténèbres ».

Sa vie s’écoule partagée entre la Normandie et Paris, entre publications et articles dans divers journaux. Sa santé trébuche, se relève. Il tient bon, tantôt reclus, tantôt sortant très tard.

Barbey est toujours trop ! Trop conservateur en politique, trop diabolique dans ses romans, trop provocant dans son apparence, trop éblouissant quand il parle, et même trop généreux tant il sait se dépenser pour ses amis. Sous le masque effrayant qu’il se compose se cache un cœur d’or. Difficile de concilier les amitiés. Une brouille avec Trébutien, son ami depuis 7 ans survient. Stupidement Barbey a trop insisté pour la publication des poèmes de Maurice de Guérin chez un bon éditeur. Il défendra « Les fleurs du mal » et plaidera pour Baudelaire, comme pour lui.

En 1851, publication « d’Une vieille maîtresse » Trébutien réagit. Barbey fulmine :

« Ah ! La Vellini ne vous plaît pas ! Le catholique n’accepte pas la bohémienne, baptisée pourtant ! Et vous avez vu du danger dans tous ces tableaux. Le catholicisme est la science du bien et du mal. Il sonde les reins et les cœurs, il regarde l’âme : c’est ce que j’ai fait. »

Il va rencontrer la baronne Emilie de Bouglon, 30 ans veuve depuis 2 ans, mère de deux enfants. L’ange blanc la madone du missel, n’a dit-elle, jamais aimé.

Barbey va demander en mariage l’Ange blanc. Mais il ne veut pas se marier tout de suite. Il ne veut rien devoir et tient d’abord à rembourser ses dettes. Madame de Bouglon est une amoureuse des plus pondérée. Femme mûrissante et réaliste partagée entre sa tendresse et l’avenir de ses enfants. Elle ne se donne pas à Barbey. Son scepticisme en matière de sentiment va désormais se condenser :

« Saigne, saigne mon cœur… saigne ! Je veux sourire. Ton sang teindra ma lèvre et je cacherai mieux dans sa couleur pourpre et dans ses plis joyeux la torture qui me déchire. »

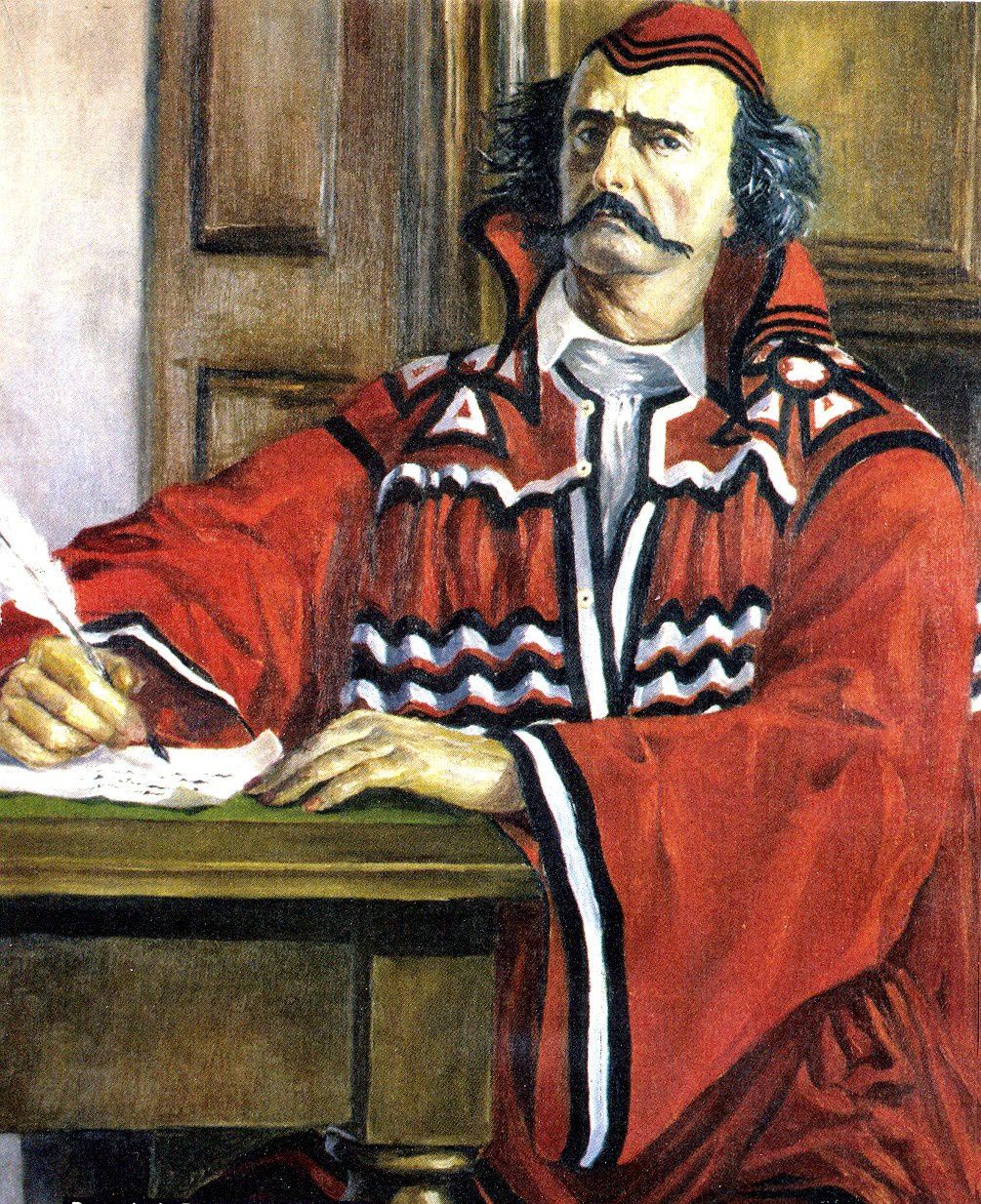

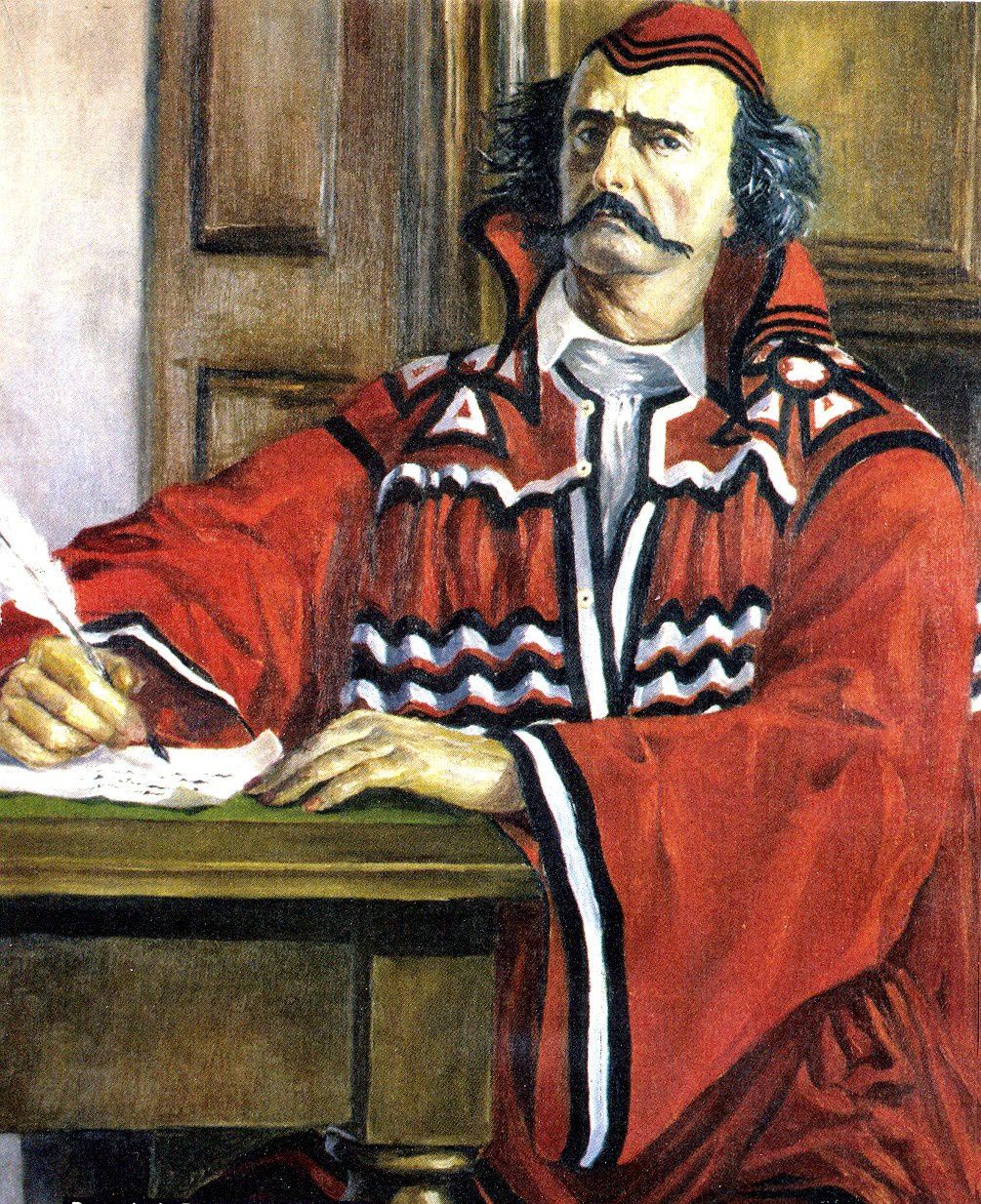

En 1862, les fiançailles sont compromises. La tristesse de perdre sa fille nouvellement mariée, lui fait, dit-elle repousser ce projet à plus tard. Les moyens financiers de Barbey baissent. Il cache ses besoins sous l’insouciance dans les salons. Il s’adosse à une cheminée sa pose favorite soit vêtu d’un habit noir rehaussé d’une mousseuse cravate de dentelles, soit en grande tenue c'est-à-dire pantalon noir, collant, gilet très évasé en velours bleu ciel. Parement de l’habit en velours noir. Cravate de satin blanc bordée d’une dentelle d’or. Même dentelles aux manchettes de sa chemise, quand aux boutons, simulant le diamant, ils sont si gros que un de ses contemporains le voyant ainsi s’exclame :

En 1862, les fiançailles sont compromises. La tristesse de perdre sa fille nouvellement mariée, lui fait, dit-elle repousser ce projet à plus tard. Les moyens financiers de Barbey baissent. Il cache ses besoins sous l’insouciance dans les salons. Il s’adosse à une cheminée sa pose favorite soit vêtu d’un habit noir rehaussé d’une mousseuse cravate de dentelles, soit en grande tenue c'est-à-dire pantalon noir, collant, gilet très évasé en velours bleu ciel. Parement de l’habit en velours noir. Cravate de satin blanc bordée d’une dentelle d’or. Même dentelles aux manchettes de sa chemise, quand aux boutons, simulant le diamant, ils sont si gros que un de ses contemporains le voyant ainsi s’exclame :

« Mon cher, ils sont si gros…si gros que…même en strass ce serait une fortune ! »

A 74 ans, il n’hésite pas encore à se vêtir ainsi. Tout autre que lui serait ridicule en cet accoutrement. Lui est superbe ; même si les opinions sont diverses. Avec sa silhouette élancée et fière, son expression hautaine et perçante, il apparaît plus séduisant qu’autrefois. La coexistence de sérieux et d’extravagance ajoute à son impressionnante prestance.

Quand il a rencontré Louise Read, il avait 70 ans et elle 35. De suite elle s’enthousiasme comme une jeune fille. De sa générosité, de son esprit étincelant. Elle se propose comme secrétaire Barbey n’est pas pressé. Progressivement elle va s’occuper de tout. L’ancien dandy si exigeant est devenu facile à vivre. Il est pauvre, mais homme d’honneur.

Depuis 1860 par économie, il vit au 25 rue Rousselet à Paris, dans un modeste appartement de 2 pièces qu’il occupera jusqu'à sa mort. Les milieux catholiques lui font toujours des difficultés, l’archevêque de Paris interdit de mettre en vente l’édition « d’Un prêtre marié ». Barbey ne s’en étonne pas :

« Quand on est catholique, on ne doit compter que sur Dieu seul ! »

A 80 ans il s’amuse encore beaucoup de flirts platoniques. Il est si bien conservé. Il fait tout pour l’être. Il possède une physionomie ruinée et superbe. Son front est large, le nez impérieux comme un bec d’aigle, la bouche amère au repos, mais très vite sinueuse d’une parole éloquente et précieuse, rire sifflant ou sonore sans vulgarité !

Quand elle apprend que celui qu’on à surnommé tour à tour, le Connétable des lettres, le Prince des dandy, le Roi des ribauds, le Pirate passionné, est malade, Madame de Bouglon se remanifeste… pensant surtout aux droits d’auteur.

Elle redoute que Louise Read intrigue. Atterré, Barbey fait un testament officiel. Il lègue propriété de ses romans à Raymond de Bouglon. A Melle Read tout le reste ! Madame de Bouglon s’y oppose. Il ne s’agit pourtant que des droits d’auteur, Barbey est pauvre. Un ultime testament de Barbey désigne Louise Read comme légataire universelle.

La baronne furieuse écrit à Barbey qu’il est un homme finit. Celle qu’il nommait son Ange blanc donnera le coup de grâce. Barbey reçoit d’elle un télégramme et tombe terrassé par une hémorragie. Personne ne connaîtra le contenu du télégramme, Louise Read prétendra l’avoir brûlé. Vomissants du sang, entre deux syncopes Barbey trouve l’élégance de lire des vers, de raconter des histoires.

Il meurt au matin du 23 avril 1889.

« L’amour ne sait que se regarder dans les yeux qu’on aime » avait noté Barbey, toute sa pensée tournée vers son Ange blanc. Hélas, la baronne refusera de venir lui dire un ultime adieu. Son cercueil est déposé dans le caveau des Reads, avant d’être transféré près de son frère Léon à St Sauveur.

Louise Read finira les publications et se dévouera à sa gloire.

Ce même mois d’avril 1889, alors qu’il corrigeait les épreuves d’un poème en prose écrit 54 ans auparavant, il ajoute une note essentielle pour bien le comprendre finalement :

« Quand il écrivit ses pages l’auteur ignorait tout alors de la vie. L’âme très enivrée alors de ses lectures et de ses rêves, il demandait aux efforts de l’orgueil humain ce que seuls peuvent et pourront éternellement – Il l’a su depuis – deux pauvres morceaux de bois mis en croix. »

Il avait répondu ainsi en 1854 lorsqu’il fut sollicité par Monsieur Dessé qui voulait rédiger un article biographique sur lui :

« Je me soucie peu de la gloire des biographies. La mienne est dans l’obscurité de ma vie. Qu’on devine l’homme à travers les œuvres si on peut. J’ai toujours vécu dans le centre des calomnies et des inexactitudes biographiques de toutes sortes, et j’y reste avec le plaisir d’être très déguisé au bal masqué. C’est le bonheur du masque qu’on ôte à souper avec les gens qu’on aime. »

Barbey demandait d’être vu dans sa vérité. Seule réserve : ne pourront la voir que ceux qui en sont dignes. Les autres, il les méprise… et essaient de ne pas se désoler de leurs fausses visions.

Lorsque B. d’Aurevilly écrit « Une vieille maîtresse » qui comporte environ quatre cent pages, il vient de vivre une période des plus importantes de sa vie. Une femme dont il tente de se libérer, vraisemblablement au moment où il a commencé à l’écrire… « Toute la journée se passe étendu sur des coussins devant un feu de démon, travaillant jusqu’au moment où les nerfs de ma tête deviennent des tire-bouchons anglais… ».

Le héros du roman, Ryno de Marigny dandy libertin s’était épris malgré lui d’une femme, la Vellini. Sur le point de se marier avec la pure Hermangarde, il fait confession de cette passion à sa future belle-mère la Marquise de Flers.

L’extrait de lecture se situe au moment où Ryno évoque le duel avec le mari de la Vellini, un Lord anglais, et où blessé gravement, va éclore cette passion tumultueuse avec celle qui va devenir sa maîtresse et, qui surgit dans sa chambre où il est confiné…

Hécate.

Œuvres romanesques :

Le Cachet d’Onyx, composé en 1831

Léa, 1832

L’Amour impossible, 1841

La Bague d’Annibal, 1842

Le Dessous de cartes d’une partie de whist, 1850 (reprise dans les Diaboliques)

Une Vieille Maîtresse, 1851

L’Ensorcelée, 1852 (sous le titre de La Messe de l’abbé de La Croix-Jugan), 1855

Le Chevalier Des Touches, 1863

Un Prêtre marié, 1864

Le Plus Bel Amour de Don Juan, 1867 (reprise dans les Diaboliques)

Les Diaboliques, 1874

Une Histoire sans nom, 1882

Une Page d’histoire, 1882 (sous le titre Retour de Valognes. Un poème inédit de Lord Byron), 1886

Ce qui ne meurt pas, 1883

Œuvres poétiques :

Ode aux Héros des Thermopyles, 1825

Poussières, 1854

Amaïdée, 1889

Rhythmes oubliés, 1897

Essais et textes critiques :

Du Dandysme et de Georges Brummel, 1845

Les Prophètes du passé, 1851

Les Œuvres et les hommes 1860-1909

Les quarante médaillons de l'Académie, 1864

Les ridicules du temps, 1883

Pensées détachées, Fragments sur les femmes, 1889

Polémiques d'hier, 1889

Dernières Polémiques, 1891

Goethe et Diderot, 1913

L'Europe des écrivains (recueil d'articles rassemblés en 2000)

Mémoires, notes et correspondance

Correspondance générale (1824-1888), 9 volumes de 1980 à 1989

Memoranda, Journal intime 1836-1864

Disjecta membra (cahier de notes)

Omnia (cahier de notes)

Mémoires, notes et correspondance :

Correspondance générale (1824-1888), 9 volumes de 1980 à 1989

Memoranda, Journal intime 1836-1864

Disjecta membra (cahier de notes)

Omnia (cahier de notes)

Evidemment si on se ravise aux déclarations du patelin Monsieur Ste Beuve :

Evidemment si on se ravise aux déclarations du patelin Monsieur Ste Beuve :

En 1862, les fiançailles sont compromises. La tristesse de perdre sa fille nouvellement mariée, lui fait, dit-elle repousser ce projet à plus tard. Les moyens financiers de Barbey baissent. Il cache ses besoins sous l’insouciance dans les salons. Il s’adosse à une cheminée sa pose favorite soit vêtu d’un habit noir rehaussé d’une mousseuse cravate de dentelles, soit en grande tenue c'est-à-dire pantalon noir, collant, gilet très évasé en velours bleu ciel. Parement de l’habit en velours noir. Cravate de satin blanc bordée d’une dentelle d’or. Même dentelles aux manchettes de sa chemise, quand aux boutons, simulant le diamant, ils sont si gros que un de ses contemporains le voyant ainsi s’exclame :

En 1862, les fiançailles sont compromises. La tristesse de perdre sa fille nouvellement mariée, lui fait, dit-elle repousser ce projet à plus tard. Les moyens financiers de Barbey baissent. Il cache ses besoins sous l’insouciance dans les salons. Il s’adosse à une cheminée sa pose favorite soit vêtu d’un habit noir rehaussé d’une mousseuse cravate de dentelles, soit en grande tenue c'est-à-dire pantalon noir, collant, gilet très évasé en velours bleu ciel. Parement de l’habit en velours noir. Cravate de satin blanc bordée d’une dentelle d’or. Même dentelles aux manchettes de sa chemise, quand aux boutons, simulant le diamant, ils sont si gros que un de ses contemporains le voyant ainsi s’exclame :

Né à Vichy en 1884, celui qui savait faire flamber l’actualité disparaîtra mystérieusement dans l’incendie du bateau qui le ramenait de son voyage en Chine en 1932.

Né à Vichy en 1884, celui qui savait faire flamber l’actualité disparaîtra mystérieusement dans l’incendie du bateau qui le ramenait de son voyage en Chine en 1932.